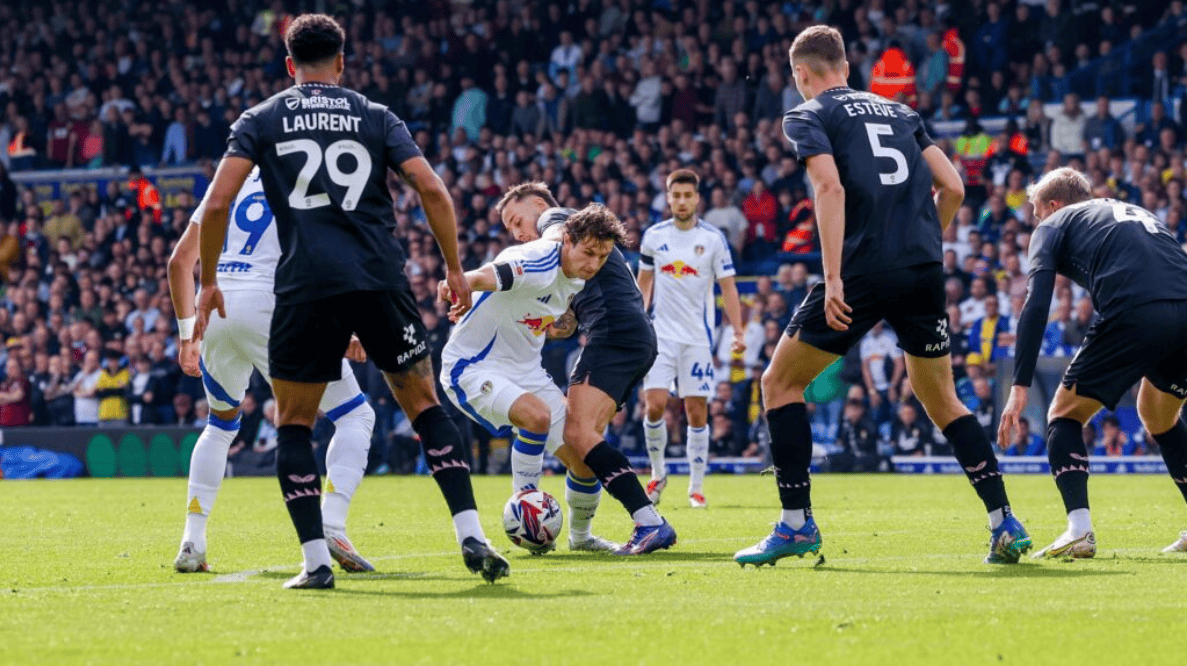

挥金如土:资本驱动的联赛格局重构

2025年夏窗的转会市场并未因全球经济波动而降温,反而在沙特资本、美国基金及亚洲财团的持续注入下迎来新一轮爆发,英超依然是消费主力,曼城以1.8亿欧元签下葡萄牙中场核心若昂·内维斯,切尔西则豪掷2.3亿欧元打包购入那不勒斯前锋克瓦拉茨赫利亚与莱比锡中卫卢克巴,这些交易不仅刷新了联赛引援纪录,更凸显了顶级俱乐部对“即时战力”的迫切需求。

巴黎圣日耳曼在姆巴佩自由离队后,将节省的薪资空间转化为对AC米兰边锋莱奥及 Bayer Leverkusen 维尔茨的联合收购,总支出突破3亿欧元,大巴黎体育总监坎波斯直言:“在当今足坛,停滞即是倒退,我们必须用投资维持竞争力。”

值得玩味的是,以往被视为“理性派”的德甲球队也加入战局,拜仁慕尼黑以1.2亿欧元截胡皇马目标、布莱顿天才前锋弗格森,多特蒙德则打破队史引援纪录签下荷兰国脚哈维·西蒙斯,尽管德甲仍坚持50+1政策,但面对欧战成绩的压力,传统豪门不得不向现实低头。

理性运营的悖论:小球队的生存困境

与豪门的疯狂形成鲜明对比的,是中小俱乐部的挣扎,以意甲为例,萨索洛、乌迪内斯等球队因主力被挖角却未能及时补强,新赛季开局即陷入保级区,萨索洛体育总监卡尔内瓦利无奈表示:“我们试图通过青训和低价引援维持平衡,但顶级联赛的竞争已不允许‘慢工出细活’。”

更典型的案例来自西甲的比利亚雷亚尔,这支曾闯入欧冠四强的“黄色潜水艇”,因股东资本收缩连续两个窗口净盈利超过6000万欧元,却导致球队阵容深度严重不足,主帅马塞利诺公开批评管理层:“球迷可以接受失败,但不能接受毫无雄心的规划。”

此类现象在五大联赛中愈发普遍,根据瑞士足球研究机构CIES的统计,2025年夏窗净投入为负的俱乐部中,超过70%在赛季前半程排名较上赛季下滑,尽管FFP(财政公平法案)和FSR(财政可持续性规则)试图遏制无序烧钱,但规则的漏洞与执行差异仍让中小球队处于被动。

烧钱逻辑:短期阵痛与长期收益的博弈

批评者常将巨额引援视为“浮躁的赌博”,但数据揭示的另一面同样值得深思:近十年欧冠八强球队中,超过80%在当赛季转会净投入位列欧洲前二十,曼城在瓜迪奥拉时代累计投入超15亿欧元,换来了包括三座欧冠在内的17座奖杯;皇马通过“金元战略pg模拟器”组建二期银河战舰,2024年重夺西甲冠军并闯入欧冠决赛。

商业价值的增长同样佐证了烧钱的合理性,曼联在格雷泽家族时期虽竞技成绩起伏,但凭借明星引援始终保持商业收入增长;纽卡斯尔联被沙特财团收购后,通过连续两个窗口的亿元投入,不仅重返欧冠,品牌估值亦翻倍。

失败的案例同样触目惊心:巴萨在pg模拟器“后梅西时代”盲目高薪引援,导致薪资泡沫破裂;尤文图斯因财务造假案被迫紧缩银根,从意甲九连冠跌出欧战区,可见,烧钱的成功与否,关键在于战略前瞻性与管理专业性。

青训与数据化:另一种“烧钱”模式

当部分球队沉迷支票簿时,另一批俱乐部正以更隐蔽的方式“烧钱”,布莱顿凭借大数据 scouting 系统连续发掘凯塞多、三笘薰等球星,其背后是每年千万欧元级的数据研发投入;红牛集团通过全球网络实现人才流通,萨尔茨堡与莱比锡的联动成为多特蒙德的人才库。

青训则是长期主义的代表,皇马依靠巴尔韦德、卡马文加等青训产品维持中场竞争力;毕尔巴鄂竞技坚持“巴斯克血统”政策,却凭借完善的青训体系常年稳居西甲中上游,阿贾克斯CEO范德萨曾坦言:“青训的本质是‘时间货币’——用十年等待换取一名超级巨星。”

未来展望:足球资本化的十字路口

2025年夏窗或许将成为足球资本化的分水岭,欧足联即将推行的“奢侈税”制度、英超联赛的二次分配改革、沙特联赛对过气球星的吸纳,均在重塑转会市场的逻辑,球迷对“传统价值”的呼唤日益高涨,德甲50+1政策的支持率创下新高,法甲里昂因美国资本介入引发大规模抗议。

如何在资本狂潮中保持竞技纯粹性?或许答案不在于“烧钱”或“省钱”的二元对立,而在于找到适合俱乐部基因的生存之道,正如阿森纳主帅阿尔特塔所言:“真正的强者既要有勇气打破转会纪录,也要有耐心等待青训开花。”

夏窗的硝烟散去,联赛的竞争才刚刚开始,当球迷为天价签约欢呼或愤慨时,足球世界始终遵循着最原始的法则:胜利眷顾敢于冒险的人,但永不属于盲目挥霍的赌徒,在这个用欧元、数据和梦想共同堆砌的绿茵战场上,没有人能真正逃避选择的代价。