在休斯顿火箭队与金州勇士队结束本赛季最富争议的对抗七天后,一场由数据点燃的赛场外交战迎来官方裁决,NBA联盟办公室于本周三正式驳回了休斯顿火箭队针对该场比赛中裁判执法的严正申诉,并罕见地发布技术声明,直指火箭队提交的争议判罚分析报告存在“统计学层面的根本性错误”,这场源于赛场却蔓延至数据领域的风波,引发了关于体育公正、技术分析与联盟权威的深层思考。

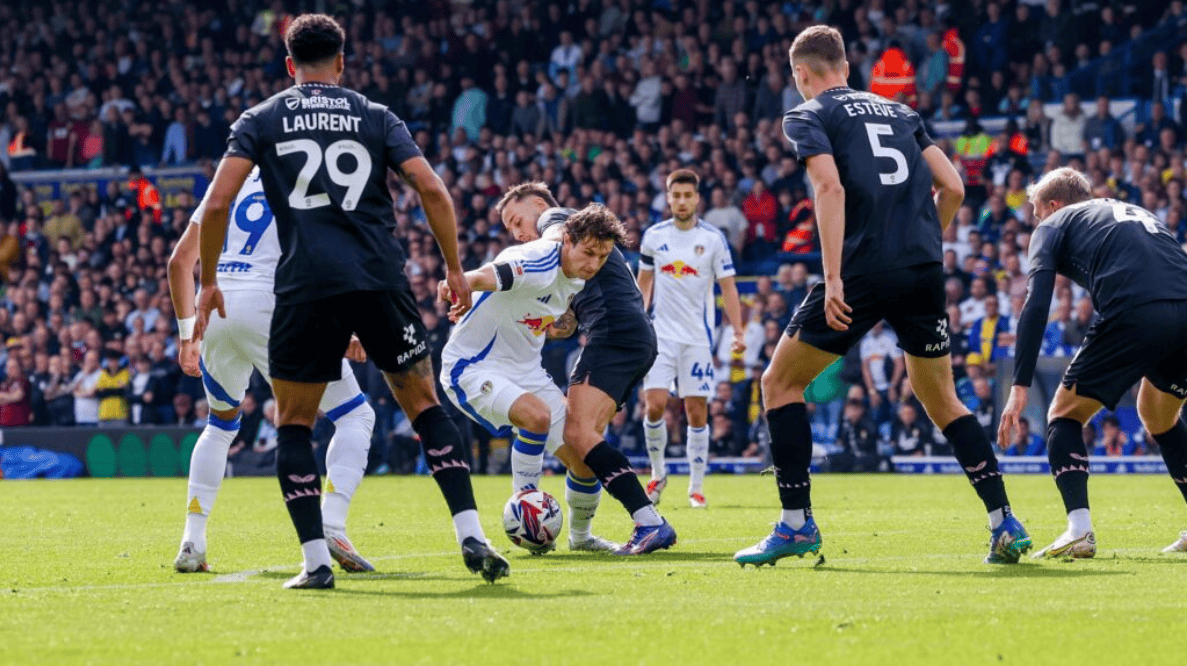

这场风暴的中心,是本月15日火箭队客场以112比115三分之差惜败于勇士队的关键战役,比赛最后时刻,一次关乎球权归属的边界判罚以及一次潜在的防守犯规未响哨,成为了点燃争端的导火索,赛后,火箭队管理层并未止步于口头抱怨,而是迅速组建了一个由数据分析师、前裁判顾问组成的专项团队,对比赛最后18分钟内的全部吹罚与未吹罚回合进行了帧级视频分析。

据知情人士透露,火箭队向联盟提交了一份长达28页的技术报告,其中核心论点是:通过他们的独立分析,裁判团队在本场比赛的关键阶段出现了至少七次对己方不利的、足以改变比赛走势的漏判或错判,报告进一步运用了预期得分模型,声称这些判罚误差在理论上直接导致了火箭队损失了8至10分的潜在得分,远超最终3分的分差,火箭队据此强烈要求联盟承认裁判工作的重大失误,并暗示这种系统性偏差并非孤立事件pg模拟器。

NBA联盟在经过一周的缜密审查后,给出了截然不同的结论,在发给各俱乐部的官方备忘录中,联盟篮球运营部明确指出:“经过竞赛委员会与独立数据分析团队的联合复核,申诉方所依据的分析模型在参数设定与权重分配上存在显著偏差,导致其结论无法准确反映比赛的真实判罚环境。” 官方声明虽未公开全部技术细节,但暗示火箭队的模型可能过度简化了比赛情境的复杂性,在计算一次未吹罚的防守接触对得分概率的影响时,未能充分考虑当时进攻球员的体位、防守球员的合法防守位置以及比赛的连贯性等动态因素。

一位不愿具名的联盟高级技术顾问在接受电话采访时打了个比方:“这就像用一把只测量长度的尺子去评估一个物体的重量,他们的团队可能非常精确地测量了‘接触’这个维度,但篮球判罚是立体、多维的决策过程,将一次身体接触简单地转化为‘应吹罚’并赋予固定的得分期望值,这种归因在方法论上是脆弱的。”

这场风波远不止于一次申诉的成败,它触及了现代职业体育治理的核心神经,是数据分析在体育争议中的角色与边界,随着“体育大数据”时代的深入,各俱乐部纷纷建立庞大的数据分析部门,其职能早已超越传统的球员评估与战术优化,开始介入对裁判执法的量化监督,当不同主体运用各自模型得出相悖结论时,谁的“数据”更接近“真相”?联盟此次的断然驳回,无疑是在捍卫其作为规则最终解释者和裁判管理者的权威,同时也对俱乐部日益扩张的数据话语权划下了一条红线。

这一事件揭示了小球市球队或特定风格球队在面对传统强队时长期存在的“判罚不公”焦虑,火箭队以其高频率的突破内线和极具侵略性的防守风格著称,这种打法客观上制造了大量处于判罚灰色地带的身体接触,当对手是拥有多位明星球员、且以传切体系和外线投射闻名的金州勇士时,这种因风格差异导致的判罚感知落差更容易被放大,火箭队的此次申诉,在某种程度上,也是这种集体情绪的一次集中爆发。

对于NBA联盟而言,维持竞赛的公正形象是其生命线,近年来,联盟在提升裁判透明度方面做出了诸多努力pg模拟器,如发布最后两分钟的裁判报告,但火箭队此次的举动,显然是在要求联盟将这种透明度扩展到更长的比赛时段,并对所谓的“系统性偏差”给出说法,联盟的回应,既是对具体申诉的技术性否定,也可能是在规避一个可能打开潘多拉魔盒的先例——倘若每次势均力敌的失利都可藉由一套俱乐部自行研发的数据模型来挑战裁判权威,联盟的赛事管理将面临无穷无尽的争议。

从更广阔的视角看pg电子,这场“数据官司”是职业体育在技术浪潮中寻求平衡的一个缩影,技术分析带来了前所未有的精准,但试图用纯数学模型完全解构充满人类主观判断的体育竞赛,仍面临巨大挑战,比赛的“艺术”部分——那些瞬息万变的直觉、经验与基于情境的裁量权,是否能够以及应该被完全数据化,是一个悬而未决的命题。

随着季后赛席位的争夺进入白热化,这场失利对火箭队的赛季征程造成了实质性影响,联盟的驳回决定或许给所有30支球队传递了一个明确信号:在追求公平竞赛的道路上,数据是强大的工具,但并非唯一的尺度,如何在拥抱技术的同时,尊重比赛固有的不确定性和人类裁判的即时决策角色,将是NBA乃至所有职业体育联盟在未来必须持续探索的课题,这场始于一次判罚的争端,其真正的回响,注定将远远超出那一方篮球场。